Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 : une critique toujours actuelle de notre système juridique

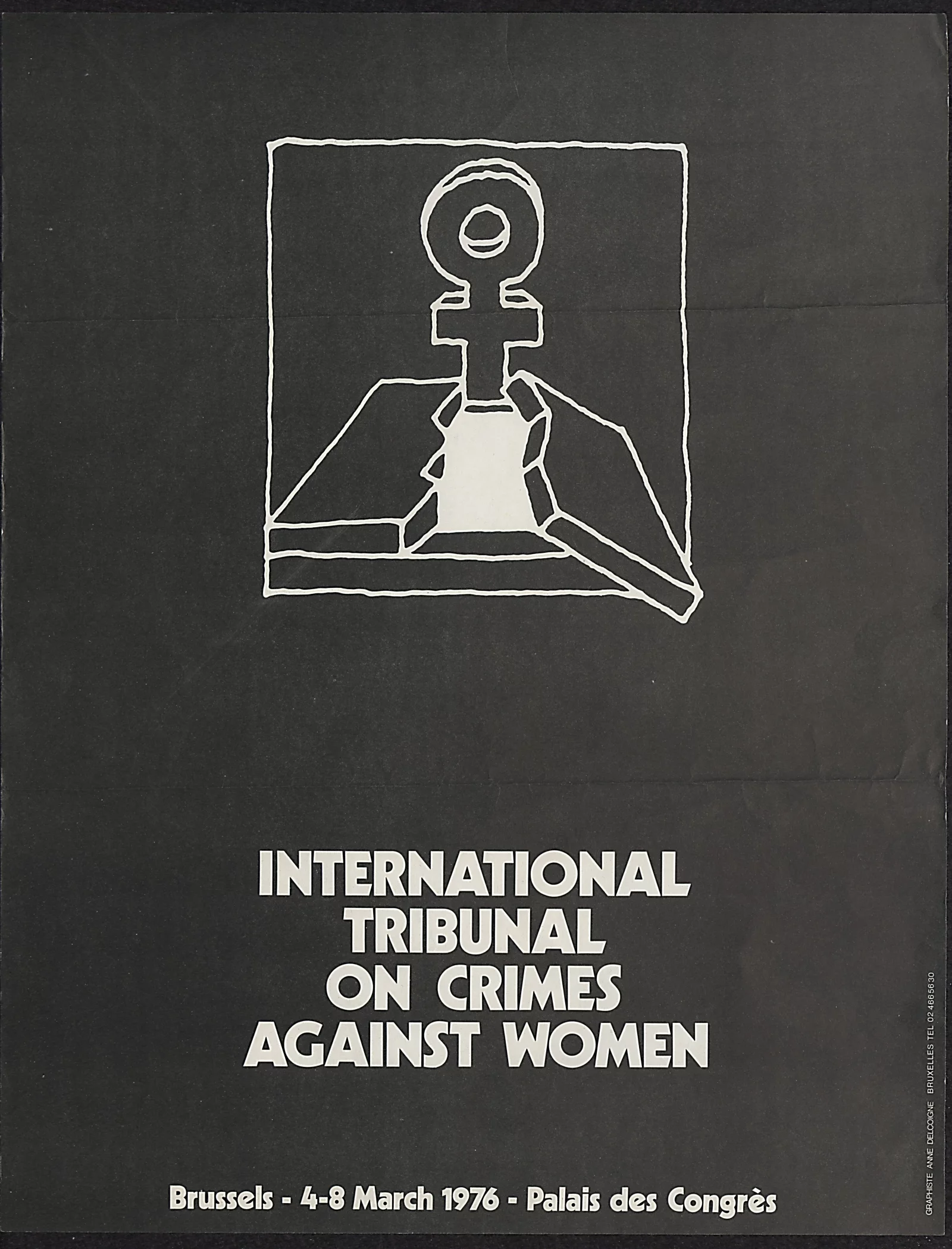

Tribunal international des crimes contre les femmes, 1976. Affiche tombe cassée. Carhif-AVG, Bruxelles.

Par Victoria Gilles

Lors de la rédaction de mon mémoire de fin d’étude ayant comme question “De l'événement fondateur du Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 à Bruxelles à la loi #StopFéminicide de 2023, pionnière en Europe, comment s'est transformée l'approche de la législation et des politiques belges à l'égard du féminicide intime ?”, une question centrale a émergé comme une évidence : comment le droit, souvent perçu comme un rempart contre l'injustice, peut-il aussi devenir un outil de violence systémique ? Et, pourquoi les militant·es ressentent-iels le besoin de se réapproprier ce même outil pour générer un sentiment de justice, individuel et/ou collectif ?

La place des questions juridiques dans la lutte que mènent les associations de défense des femmes victimes de violence est centrale et doit être documentée. Le CVFE a donc souhaité donner à ce travail de mémoire une portée nouvelle en proposant une analyse sur le sujet dans le cadre du travail de recherche de son département Education Permanente. Cette démarche fait également écho à la sortie récente de l’édition augmentée des actes du Tribunal international de 1976 par l’Université des Femmes sous la direction de Mylène Le Goff[1].

Pour comprendre l’ampleur de la fracture entre système judiciaire et sentiment de justice, il est essentiel de revenir sur cet événement historique qu’a été le Tribunal international des crimes contre les femmes. Cette rencontre militante internationale a réuni plus de 2000 participantes dans la capitale belge, venues d’Afrique, d’Amérique, en passant par l’Europe et l’Asie, pendant 4 jours en mars 1976. Le Tribunal international fut un catalyseur puissant, notamment pour la création de refuges pour les femmes victimes de violences conjugales en Belgique[2]. Au-delà de ses répercussions locales, ce tribunal a également eu un impact international significatif, inspirant des initiatives similaires partout autour du globe et contribuant à une prise de conscience générale sur les violences de genre. Cependant, malgré son influence profonde, l'impact du tribunal reste souvent minimisé ou ignoré.

Cet événement représente bien plus qu'une simple initiative de réunion féministe ; il s'agit d'une redéfinition du droit et de la justice. Ce tribunal ne se limite pas à juger ce que la loi, conçue par des hommes, reconnaît comme des crimes, mais au contraire, il rejette la notion de crime, il condamne tout ce que cette même loi ignore ou refuse de considérer comme tel, car établie et façonnée jusqu’alors dans une perspective patriarcale. Il dénonce ainsi un système qui légitime ce que les femmes elles-mêmes identifient comme des crimes dont elles sont spécifiquement les victimes. Il incarne ainsi une remise en question fondamentale des structures juridiques qui prétendent être neutres. Ce procès officieux, démontrant que l’institution censée protéger devient à son tour un vecteur d’oppression, permet de nous interroger profondément sur la capacité du droit à véritablement répondre aux besoins des victimes. Cette critique radicale du Tribunal réalisée il y a bientôt 50 ans nous offre aujourd’hui l’opportunité de reconsidérer à nouveau notre système juridique et de nous demander si cette remise en cause reste pertinente dans le contexte actuel.

Aujourd’hui encore, l’analyse contemporaine du cadre juridique belge révèle des violations et manquements graves, particulièrement en ce qui concerne la protection des victimes de violences intrafamiliales, conjugales et faites aux femmes. Le GREVIO, groupe d'expert·es indépendant·es chargé·es d'évaluer la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul (La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique), ratifiée en 2016 par la Belgique, a souligné certaines lacunes de la part de la Belgique en 2020[3]. Ce constat est partagé, précisé et renforcé par le Rapport alternatif de la société civile de 2019, un rapport rédigé par des organisations et associations belges, qui a permis de souligner que la Belgique ne respecte pas de façon optimale ses engagements internationaux. Celui-ci souligne un paysage juridique contrasté, où des “déserts” de protection et de justice se multiplient[4]. Il pointe du doigt l’accueil réservé aux victimes dans les services de police, marqué par un manque criant d’informations sur les services spécialisés et un accompagnement inadéquat. Du point de vue du droit, la législation se montre “éparse, difficilement lisible, et souvent inappliquée”[5]. Par ailleurs, la politique dominante de classement sans suite, couplée à des procédures judiciaires interminables et coûteuses, échoue lamentablement à offrir une justice digne de ce nom. De surcroît, depuis 2016, les associations et les victimes ont été peu ou pas consultées par les politiques publiques, ceci suscitant un sentiment de non considération et d’injustice chez les personnes de première ligne[6].

La mise en abîme du droit et de la justice, initiée par le Tribunal de 1976, reste donc nécessaire aujourd'hui. Elle révèle que la prétendue neutralité juridique, souvent revendiquée par les juristes, criminologues et autres professionnel·les du droit, n'est en réalité qu'un alignement tacite sur l'idéologie dominante, profondément patriarcale[7]. De nombreux·ses chercheur·es ont démontré que cette fausse impartialité masque une inégalité de traitement particulièrement dans le cadre des violences faites aux femmes. Le Tribunal de 1976, en dénonçant cette pseudo-neutralité, a jeté les bases d'une critique féministe du droit, une remise en cause qui demeure essentielle aujourd'hui. Les forces en conflit opposent une vision du droit perçue comme neutre à une vision féministe qui dénonce cette neutralité comme un outil de domination. Or, aujourd’hui, la Convention d'Istanbul requiert et souligne la nécessité de reconnaître la domination structurelle des hommes et exige que cette donnée soit intégrée dans la grille de lecture des violences de genre[8]-[9]. Cette approche, ainsi mise en avant à la fois par le GREVIO[10] et le rapport alternatif, réclame une analyse fondée sur les rapports sociaux de sexe et de genre, largement absente jusque-là. Cette revendication est d’ailleurs reprise dans l'axe I du Plan d’Action National 2021-2025 (PAN), qui appelle à une “lecture unifiée des violences basées sur le genre” et à une “perspective de genre” reflétant les inégalités historiques entre les femmes et les hommes[11]. Mais, en pratique, où en sommes-nous réellement ?

Une réponse féministe historique à l'inaction des institutions internationales

Du 4 au 8 mars 1976, Bruxelles fut le théâtre d’un événement féministe d’envergure internationale qui marqua le militantisme belge et international pour les droits des femmes. Le Tribunal international constitue une initiative historique qui rassemble alors quelque 2 000 femmes, représentant 46 pays, transcendant les frontières géographiques, culturelles et sociales. Ensemble, elles aborderont quantité de violences de genre, comme le mariage forcé, les féminicides, l’excision ou encore la pornographie[12].

Ce Tribunal se distingue par son caractère “hors de l’ordinaire” et révolutionnaire : sans moyen financier alloué, il a non seulement innové en alliant théorie et pratique sur la violence de genre, mais aussi en rassemblant des témoignages divers qui ont enrichi la compréhension globale des violences, influençant durablement les politiques publiques et les mouvements féministes aux quatre coins du globe, du Japon aux Etats-Unis, en passant pat l’Inde ou le Chili. En renforçant les mouvements féministes locaux et en exerçant une pression internationale significative, il a ouvert la voie à des politiques et accords mondiaux ultérieurs, tels que la Convention d'Istanbul. Son impact symbolique et mobilisateur a non seulement donné une voix puissante aux victimes mais a également inspiré les militantes contemporaines des faits à travers le monde, amenant de nombreux passages à l'action contre les violences faites aux femmes, quelles qu'en soient les formes et les nations. Cependant, malgré cet élan formidable, l'événement est progressivement tombé dans l'oubli, avant de renaître dans les esprits ces dernières années. En effet, sa capacité à combiner une portée internationale avec une critique radicale des institutions, a marqué un tournant historique dans la lutte pour les droits des femmes. L'événement a également été unique en son genre grâce au soutien de personnalités belges influentes. En effet, bien que les organisatrices avaient mis un point d’honneur à la mise en avant des milliers d’anonymes présentes et souhaité centrer l'événement sur leurs voix, à l’inverse des journées organisées par l’ONU, l'événement a également été marqué par le soutien de célébrités qui ont joué un rôle clé en facilitant l'accès à un lieu hautement symbolique. Aussi, la présence de figures emblématiques du féminisme, telles que Simone de Beauvoir, qui a rédigé le discours d'inauguration, ainsi que Diana Russell et Jill Radford, pour ne citer qu’elles, a également contribué à l'impact de l'événement.

Ce moment de revendication collective doit son existence à un comité d’organisation composé de huit femmes, chapeauté par Diana Russel, sociologue et militante féministe sud-africaine. Russell, dont les contributions ont significativement enrichi le débat académique et militant sur la violence basée sur le genre[13], et particulièrement sur le phénomène fémicidaire, a joué un rôle clé dans la conception de ce Tribunal. L'idée germe lors du camp féministe estival non-mixte de Rødstrømpebevægelsen, sur l'île de Femø au Danemark, en août 1974. Ce camp, initié par les Redstockings (Bas Rouges), un collectif de féministes danoises, se structure autour de groupes de travail discutant de stratégies féministes internationales[14] sur une période de trois mois[15]. Au cœur des discussions émerge une préoccupation commune grandissante : la déclaration de l’Organisation des Nations Unies sur l’année 1975 comme “Année internationale de la femme”. Cette initiative est accueillie avec scepticisme par les militantes féministes, qui remettent en question la légitimité d’une proposition émanant d’une institution dominée par des hommes, perpétuant des systèmes juridiques répressifs à l’encontre des femmes et légitimant les violences de genre.[16] Loin d’une simple intégration des femmes dans un système patriarcal, les militantes affirment la nécessité d’une transformation radicale de celui-ci[17].

“Ce n'est pas un hasard si ce Tribunal s'ouvre après la clôture de la grotesque Année de la Femme, organisée par une société masculine pour confondre les femmes. Les féministes réunies à Bruxelles entendent prendre leur destin en main. Elles ne sont désignées ni par les partis, ni par les nations, ni par aucun groupe politique ou économique ; c’est en tant que femmes qu’elles s’exprimeront. En effet, quel que soit le régime, la loi, la morale, le milieu social dans lequel elles se trouvent, toutes les femmes souffrent d’une forme spécifique d’oppression : elles se réuniront à Bruxelles pour la dénoncer.”

- Simone de Beauvoir, 1er mars 1976[18]

C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée d’un Tribunal d’opinion, c’est-à-dire, un “tribunal privé caractérisé par la volonté militante de ses membres de rappeler les règles de droit international applicables à des événements qui interpellaient l'opinion publique”[19]. L’évènement représente ainsi une alternative militante visant à contrer ce qu’elles perçoivent comme une récupération politique des mouvements de femmes par l'ONU[20]. A l’image du Tribunal d’opinion fondé par les philosophes Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell en 1966, qui dénonçait les crimes de guerre commis par les forces américaines au Vietnam, ce Tribunal féministe se propose d’invoquer les normes juridiques internationales face à des injustices systématiquement ignorées.

Pour donner corps à cette idée, le Palais des Congrès de Bruxelles est investi, un symbole fort de la justice institutionnelle. L'événement ne peut voir le jour que grâce à l’appui déterminant de Mme De Backer, alors ministre des Affaires culturelles flamandes et unique femme au sein du gouvernement belge. Militante infatigable pour les droits des femmes, notamment en matière de droit de vote et d'avortement, Mme De Backer met le Palais des Congrès à disposition des participantes ainsi que les divers services logistiques essentiels, tels que les imprimeries, les communications, et les infrastructures. Sans cette intervention, le Tribunal n’aurait certainement pas eu la même portée internationale

La réappropriation féministe des codes juridiques

Tribunal international des crimes contre les femmes, 1976. Groupe des prisonnières politiques, banderole : « Release our sisters in prison ». Carhif-AVG, Bruxelles.

« Contrairement à un tribunal traditionnel, il n’y avait pas de juges […]. Nous étions toutes nos propres juges. De plus, les femmes présentes rejetaient complètement la définition patriarcale du mot “crime” ; toutes les formes d’oppression masculine subies par les femmes étaient considérées comme des crimes. »

-Diana Russell, Crimes Against Women, 1990[21]

La structure du Tribunal de 1976 fait écho à l'évolution de la Loi, montrant des parallèles et révélant des continuités structurelles et thématiques. Les méthodes du Tribunal, le dialogue public, les groupes de travail et l'examen en commission, reflètent le parcours législatif d'un projet de loi. Cet événement préfigure les stratégies législatives en imitant les processus juridiques, en se réappropriant leur place et leurs codes tout en mobilisant cet instrument considéré communément comme “légitime et légitimant”. Il intègre également et met en pratique les théories juridiques féministes de MacKinnon pour critiquer et remettre en question les normes patriarcales. Ainsi il vise une jurisprudence féministe informée par le principe de "partir de soi/des autres", qui cherche à remodeler les approches juridiques pour mieux prendre en compte les droits et les besoins des femmes.

“Vous avez raison de considérer cette condition comme la source de véritables crimes : la position imposée aux femmes, sous des formes institutionnalisées ou non, conduit à des atteintes inacceptables à l’être humain ; contre celles-ci, dans l’immense majorité des cas, il n’existe aucun recours légal. C’est pourquoi il est urgent que les femmes se mobilisent pour combattre ces crimes par leurs propres moyens.”

- Simone de Beauvoir, 1er Mars 1976[22]

1. Témoignages

Le Tribunal de 1976 facilite "l’éveil des consciences” ou “consciousness raising”, c’est-à-dire la “pratique visant à encourager les femmes à partager leurs vécus personnels et intimes, ainsi que leurs expériences de la domination masculine”[23]. Le mot d’ordre, selon les organisatrices de l'événement, est la liberté de parole, la liberté de partager son vécu à sa façon, en groupe, en couple, seule, par le biais de discours ou de poésie, etc. Certaines interventions sont même entendues par le biais de cassettes ou de témoignages écrits envoyés au préalable au Tribunal[24].

Deux catégories de contributions sont prévues : d’un côté, les témoignages spontanés des participantes, d'une durée de quelques minutes, de l’autre, les témoignages préparés par les délégations nationales, plus longs, plus préparés et plus académiques, incarnant de véritables plaidoyers menés par des expertes du domaine[25]. L’objectif est de rendre visible les crimes contre les femmes, de réunir toutes les femmes autour d’objectifs communs et d'invoquer la solidarité internationale[26].

“C’est en partageant nos expériences personnelles de l’oppression que nous devenons politisées et motivées pour lutter contre cette dernière et les conditions sociales qui la produisent, plutôt qu'en nous engageant dans des débats théoriques abstraits et déconnectés de nos expériences vécues.”

- Russell, D. E. H., & Van de Ven, N. (1990)[27]

2. Groupes de travail

Le tribunal organise des groupes de travail, chacun ayant la liberté d'explorer le sujet ou la perspective de son choix. Certains groupes se concentrent sur l'analyse des raisons de l'existence et de la persistance de ces crimes. Mais d’autres ne se limitent pas à l'exposition des enjeux, ils se penchent aussi sur les solutions. Ainsi, les assemblées dites de “solution” se consacrent à l'élaboration de plans d'action pour lutter contre les crimes ciblés. Selon Lydia Horton, membre belge du comité d’organisation et participante de l’évènement, la majorité de ces solutions sont orientées vers une internationalisation des luttes, incluant la création de comités permanents chargés de superviser des consultations internationales et la mise en place d'un réseau international[28]. Par exemple, un des comités concentrés sur les solutions est dédié aux “femmes battues”. Ce groupe réuni à la fois des femmes victimes de violences conjugales et des femmes qui ne le sont pas, toutes unies autour des questions d'encadrement des survivantes, de remise en question des institutions et de financement de refuges[29].

3. Non-mixité choisie :

La non-mixité est décidée dès le premier jour de l'événement. Aucun homme n’est invité, ce qui favorise la mutualisation des oppressions vécues par les participantes et la création d'un savoir partagé. Cette non-mixité est aussi appliquée aux médias qui sont contraints d'affecter des journalistes femmes s'ils souhaitent assurer la couverture de l'événement[30].

4. Mimétisme des codes juridiques : faux procès, vrais débats

Installé au Palais des Congrès, le Tribunal de 1976 a également adopté la structure d'une salle d’audience classique en raison de l’aménagement de l’espace et du nom juridiquement symbolique des lieux. Cette configuration a permis une réappropriation symbolique de la distribution de l’espace judiciaire.

À l’instar des salles d’audience ordinaires, le tribunal est organisé selon des rangées distinctes, réservées usuellement aux accusé·es d’un côté et aux plaignant·es de l’autre, avec un podium pour le/la juge. Cette configuration habituelle est alors réimaginée pour prioriser les voix des victimes : les deux rangées sont entièrement allouées aux victimes, marquant ainsi une rupture avec la pratique belge de l’époque, reléguant les victimes au silence en ne s’adressant principalement qu’aux accusé·es. Cette réorganisation spatiale constitue un symbole fort de la volonté de replacer les victimes au centre du procès, de leur procès. Le tribunal leur offre l’intégralité de la scène, représentant ainsi métaphoriquement la reconnaissance d’une place qui leur avait toujours été refusée dans le cadre du système judiciaire traditionnel. Sur le podium, ce n’est plus un·e juge qui trône, mais le croisement des récits des témoins, des victimes et des expertes, symbolisant non plus un jugement sur la véracité de leurs dires mais une écoute dans l’entre-soi. Enfin, le jury, constitué de personnalités féministes éminentes, intègre à la fois des témoignages personnels et d'autrui et leurs expertises, exprimant leurs points de vue basés sur leurs propres expériences et soulignant les insuffisances du droit et du système[31].

D’un point de vue sociologique, cette réappropriation du mécanisme judiciaire par les victimes reflète également une stratégie de sensibilisation de l’opinion publique à travers une médiatisation massive[32]. Cette attention est amplifiée par l’envergure, le symbole et l’internationalité de l'événement, ainsi que par l’engagement de figures féministes publiques. Des personnalités influentes, telles que Simone de Beauvoir, dont les mots ouvrent le Tribunal, ou encore Diana Russell et Jill Radford, chercheuses et organisatrices, jouent un rôle actif dans la dénonciation des violences faites aux femmes, en s’appuyant sur les principes du droit international. Elles portent une critique non seulement des agresseurs individuels, mais aussi des institutions et du système patriarcal, en révélant ses défaillances à travers les témoignages des victimes. Ce tribunal fictif propose ainsi de redéfinir les violences contre les femmes, non plus selon les normes traditionnelles, mais à travers une perspective féministe ancrée dans les expériences partagées.

“Cette violence généralisée est unanimement méconnue et passée sous silence. Même contre des actes de violence spécifiques – viols, coups et blessures – il n’existe, dans la grande majorité des cas, aucun recours devant un tribunal. Il semble que les femmes soient destinées à souffrir et à se taire. C’est ce destin que refuseront avec force les femmes réunies à Bruxelles. Lorsque je considère l’impulsion donnée au processus de décolonisation des femmes par ce Tribunal, je pense qu’il doit être considéré comme un grand événement historique.”

- Simone de Beauvoir, Nouvel Observateur, 1er mars 1976[33]

5. Militantes bénévoles

Pour orchestrer cet événement de grande envergure, de nombreuses bénévoles se sont impliquées, toutes ou presque étant des militantes féministes belges. Leurs tâches vont de l’organisation aux tâches d’intendances ou encore de communication, comme la vente des journaux, posters et pins du Tribunal, la gestion de l’entrée, la promotion d’informations, la guidance à travers le Tribunal, ou encore la garde des enfants de participantes. Pour les bénévoles multilingues, elles assurent la traduction et l’interprétation des échanges. Enfin, lors des témoignages, elles garantissent la gestion du temps et de la parole[34].

Ainsi, le Tribunal international des crimes contre les femmes n’est pas seulement un lieu de témoignages et de dénonciations, mais aussi un espace de solidarité internationale, marquant un tournant dans la lutte pour les droits des femmes et la reconnaissance des violences envers les femmes comme des crimes systémiques.

Le droit comme outil et symbole

Dans diverses thématiques de questions publiques, les mouvements féministes se sont engagés juridiquement, depuis la fin des années 1970, pour lutter contre la violence à l'égard des femmes[35]. Bien que certaines féministes radicales considèrent le droit comme un élément de la domination patriarcale, Catharine MacKinnon, avocate, philosophe, écrivaine et professeure de droit américaine née en 1946, a innové en théorisant une approche différente du droit à travers la “jurisprudence féministe”[36]. La théorie juridique féministe de MacKinnon relève que les systèmes juridiques existants, loin d’être neutres, sont souvent imprégnés de biais sexistes qui perpétuent les inégalités. Sa théorie insiste sur le fait que le droit, loin d’être impartial, peut maintenir des inégalités de genre et renforcer les dynamiques de pouvoir et de domination patriarcale, et qu’à l’inverse, il peut donc être mobilisé comme un outil de lutte contre la violence de genre. MacKinnon a permis, grâce à ses travaux, de profondément repenser le système juridique à travers une perspective critique des inégalités non seulement de genre, mais aussi de race, prenant comme exemple le harcèlement sexuel et la pornographie[37].

Malgré un doute profond dans le légalisme, c’est-à-dire, le “souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit”[38], la majorité des activistes ont décidé d'invoquer et d'intégrer activement le pouvoir de la loi dans les revendications politiques féministes, en particulier sur les questions des violences[39]. La théorie juridique féministe répond de manière proactive à la marginalisation des femmes dans les structures juridiques, visant à remettre en question les cadres juridiques traditionnels qui perpétuent l'inégalité entre les genres, renforcent les stéréotypes et les dynamiques de domination et qui ne protègent les victimes. MacKinnon plaide en faveur de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles politiques et de nouvelles pratiques, en tenant compte des besoins et des droits des femmes[40].

Dans cet esprit, la docteure en sciences politiques française, Margot Giacinti, exemplifie cette théorie et affirme notamment que l'utilisation du terme "féminicide" permet de "théoriser une dimension spécifique de l'expérience des femmes"[41]. La chercheuse explique que la “création d’un savoir légitime” passe par la ”récupération des voix et des expériences (des femmes) jusqu'ici réduites au silence”, ce qui résonne avec la ”jurisprudence féministe“ de MacKinnon et s'aligne sur la théorie de l'épistémologie féministe. Cette dernière théorie explique que "la manière de penser et d'aborder la production de connaissances et la compréhension du monde doit être enracinée dans les perspectives et les préoccupations féministes, en incluant les réalités des femmes dans la “construction de la connaissance”[42].

Cependant, le concept de "partir de soi", c'est-à-dire, l'idée que "l'action politique doit partir de sa propre situation, de sa propre oppression"[43], peut être problématique dans certains crimes. En effet, un défi important survient lorsqu'on aborde des cas comme les féminicides[44], où les victimes ne peuvent plus témoigner après leur mort. La question se pose alors : comment partir de soi quand le soi n'est plus ? Dans ces situations, il est nécessaire que d'autres personnes s'emparent des récits de vie des victimes après leur décès et les rendent visibles au-delà de leur disparition. La collecte antérieure des récits des victimes, faites généralement par des activistes, permet non seulement d'éclairer les schémas précédant le crime, ce qui est crucial pour comprendre le continuum de violence et d'oppression, mais aussi de rendre visibles et de faire continuer à exister les récits de celleux qui ne peuvent plus s’exprimer. Ainsi, ”partir de soi” veut aussi dire ”partir des autres” et inversement. Malgré ces efforts pour intégrer les voix des victimes, de nombreux témoignages restent absents : certain·es n'ont pas pu parler, d’autres n’ont pas voulu ou n’ont pas pris conscience de leur situation, et d'autres encore n'ont pas été entendu·es. Ces absences de témoignages illustrent les difficultés à capturer l'ensemble des expériences de violence, malgré les tentatives pour les rendre visibles. Giacinti souligne ainsi la vulnérabilité créée par les structures sociales, politiques et juridiques qui prédisposent toutes les femmes à la violence patriarcale[45]. Cet exemple met en lumière un paradoxe troublant : le droit et la justice, censés protéger les victimes et leur rendre justice, peuvent en réalité devenir des producteurs de violence.

La critique juridique féministe reflète ainsi une approche qui navigue dans la tension entre la dénonciation des biais patriarcaux présents dans les systèmes juridiques et l’utilisation du droit comme un outil de changement pour adresser et réparer les injustices.

La sororité : le collectif comme salvateur dans la réappropriation de la violence

La quête de justice au Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 marque un tournant significatif pour les participantes, en leur offrant, pour la première fois dans leur parcours en tant que victime, un sentiment de “justice-est-faite”, une reconnaissance et une validation de leurs vécus. Jusqu’alors, ces expériences étaient souvent ignorées, minimisées, et même légitimées par le système judiciaire. Avant le Tribunal, les victimes de violences de genre se heurtent fréquemment à un mur de silence et de scepticisme ; leurs récits sont remis en cause, et les agresseurs rarement confrontés aux conséquences de leurs actes. Le Tribunal crée un espace où les femmes peuvent être entendues sans jugement ni remise en question, un lieu où leurs témoignages sont pris au sérieux et où les injustices sont exposées sans excuse pour les auteurs d’agression.

Cette reconnaissance apporte aux victimes un sentiment profond de justice, non seulement par la possibilité d’être entendues, vues, et crues, mais aussi par la confirmation que la justice dépasse la simple punition des coupables. Elle implique également le respect de la dignité des victimes, la validation de leurs récits comme vérités indéniables, et la création d’un espace sûr pour exprimer leurs besoins et expériences.

“J’ai su, dès le début de l’instruction [devant le tribunal correctionnel de Marseille], que mon procès était un procès politique. Au Tribunal des femmes, j’ai trouvé un lieu où donner une résonance à notre combat pour la criminalisation du viol.”

- Anne Tonglet[46], participante belge au Tribunal

Cette quête de justice, reste une critique valide du droit contemporain. Les récits des victimes du 21ème siècle continuent souvent de refléter les mêmes préoccupations : le manque de reconnaissance de la gravité des violences de genre, les doutes systématiques sur leur crédibilité et la tendance à la minimisation. Les critiques formulées par le Tribunal de 1976 sur l'incapacité du droit traditionnel à traiter les violences de genre avec la sensibilité et la rigueur nécessaires sont toujours d'actualité. Les mouvements contemporains comme #MeToo démontrent à nouveau une union entre femmes, solidaires dans la lutte contre l’oppression, faisant de leurs témoignages un levier puissant pour l’émancipation[47].

Dans ce contexte, la notion de sororité, ou solidarité féminine, prend tout son sens. La “sororité”, ou solidarité entre femmes*, représente encore aujourd’hui un concept fondamental qui contraste fortement avec la “fraternité” traditionnelle, souvent associée à des valeurs masculines de soutien et de solidarité[48]. Alors que la fraternité a longtemps dominé les structures sociales et politiques, la sororité émerge comme une réponse critique, offrant un réseau de soutien et de résistance contre les violences de genre. Cette solidarité sorore est le concept au cœur même du Tribunal international de 1976, qui a utilisé le pouvoir du collectif féminin pour remettre en question et critiquer le système juridique patriarcal. Pour Anne-Sarah Moalic, historienne et chercheuse sur le droit de vote des femmes, la liberté naît alors du collectif[49]. Moalic souligne que les luttes des femmes ont toujours été portées par des collectifs conscients de leurs problématiques communes, faisant de la sororité un élément clé pour l'inclusivité. Cette dynamique de groupe, véritablement incarnée par les mouvements féministes des années 70, est au cœur du Tribunal de 1976. Le Tribunal illustre cette sororité en permettant aux femmes de se regrouper, de partager leurs expériences et de critiquer le système judiciaire de manière collective. Au-delà de la liberté, le progrès aussi, comme le souligne Moalic, naît du collectif, et cette assise d’opinion est un exemple emblématique de cette approche de redéfinition des normes. La sororité agit alors comme moteur de changement systémique.

« Cette violence généralisée est unanimement méconnue et passée sous silence. Même contre des actes de violence spécifiques - viols, coups et blessures - il n'y a, dans la grande majorité des cas, aucun recours devant un tribunal. Il semble que les femmes soient destinées à souffrir et à se taire ».

- Simone de Beauvoir, Dans Nouvel Observateur, 1er mars 1976[50]

“Il y a quelque chose d'euphorisant, de galvanisant à faire ainsi tomber les murs entre des expériences isolées. […] Je m'aperçois que l'espoir de changer les choses m'amène à m'intéresser activement au sujet, alors qu'auparavant je ne demandais qu'à oublier les expériences pénibles.”

- Mona Chollet, Dans Sorcières, 2018

La théorie de Catharine MacKinnon, qui critique la prétendue neutralité du droit et met en évidence l'influence des normes patriarcales, demeure un cadre de référence pour les militant·es d'aujourd'hui. Selon les “féministes de la domination”, le droit joue un rôle crucial dans la perpétuation du patriarcat de plusieurs façons. Premièrement, il construit une vision du monde qui légitime l'inégale répartition des ressources et attribue la situation des femmes à des choix individuels, occultant ainsi les déséquilibres structurels qui sous-tendent cette inégalité. Deuxièmement, il engendre une tolérance sociale non seulement vis-à-vis de la douleur et de la souffrance infligées aux femmes, mais aussi face à l’incapacité des hommes à gérer leur frustration et leur violence, souvent justifiée par des arguments comme par exemple le fait “qu'ils souffraient parce qu'elles les avaient quittés”. Enfin, il contribue à l’érotisation de cette violence, en la présentant comme désirée ou acceptée dans le cadre des normes sexuelles dominantes.

Cette perspective soutient que le droit, loin d'être un système objectif et impartial, reflète et renforce des valeurs masculines. Rédigé, appliqué et administré par des hommes, il utilise des concepts qui biaisent la représentation des réalités féminines, raciales, de classe, etc. Tandis que la pensée juridique traditionnelle insiste sur l'objectivité de la loi, ce qui masque le fait que le droit contribue à maintenir le statu quo en présentant les règles comme neutres et les injustices comme des exceptions plutôt que des normes. Par exemple, la législation sur l’avortement est souvent dépeinte comme un conflit entre le droit à la vie du fœtus et les libertés personnelles des femmes, ce qui masque les véritables contraintes imposées aux femmes par les lois et les normes sociales[51].

Cette critique est particulièrement pertinente à la lumière des récentes évolutions dans l'analyse des violences de genre. Depuis 2016, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre la Convention d’Istanbul, qui exige une approche des violences envers les femmes et les enfants basée sur une grille de lecture de genre, reconnaissant ainsi implicitement la non-neutralité du droit sur ces questions. Le GREVIO (Groupe d'expert·es indépendant·es sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes), chargé de l’évaluation de la mise en œuvre de cette Convention du Conseil de l’Europe, a souligné la lacune de la Belgique à identifier et analyser clairement les violences dans le cadre de cette grille de lecture des rapports sociaux de genre et son l'application concrète reste problématique. L'introduction de cette grille de lecture, si elle est perçue comme une avancée nécessaire par certain·es, demeure contraignante en raison des résistances institutionnelles et des limitations pratiques. Cette tension souligne la nécessité impérative pour le droit de reconnaître et d'intégrer les dynamiques de pouvoir et de domination dans son cadre d'analyse, grille cruciale pour déceler les biais et les injustices systémiques. On le constate, les critiques de MacKinnon restent d'une actualité brûlante dans la lutte féministe.

En somme, la sororité, en tant que force collective, s'avère indispensable dans la lutte contre les violences de genre. La critique juridique féministe, incarnée par Catharine MacKinnon, a mis en lumière les biais patriarcaux du droit et continue d'être une référence pour les mouvements féministes actuels. Pourtant, les récits de violences de genre continuent d'être confrontés à des résistances institutionnelles et sociales. Les initiatives contemporaines, comme #MeToo, montrent que la sororité reste un outil puissant d'émancipation, mais la persistance des inégalités prouve que la lutte doit se poursuivre[52]. La sororité ne se limite pas à la solidarité immédiate mais constitue un levier pour des réformes systémiques profondes, une voie vers un changement juridique et social durable.

Conclusion : La persistance de la critique et la force de la sororité

Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 est une référence incontournable pour la critique du système juridique patriarcal. En exposant les failles du droit et en mettant en avant les voix des victimes, il a jeté les bases des luttes féministes modernes. La sororité, qui a été au cœur du Tribunal, continue de jouer un rôle crucial dans les mouvements contemporains, tels que #MeToo et #BalanceTonPorc, en offrant un réseau de soutien et de résistance contre les violences de genre. Comme le souligne l’écrivaine française Chloé Delaume dans son ouvrage “Sororité”, cette solidarité féminine est essentielle pour surmonter les violences subies. Les enseignements du Tribunal de 1976 restent pertinents, offrant des connaissances précieuses pour les militantes d’aujourd’hui et soulignant la nécessité d'une critique continue du patriarcat et d'une solidarité féminine* renforcée. Ainsi, l'enjeu est toujours d’actualité, il est nécessaire de continuer à non seulement critiquer ce système, mais à le remettre en cause profondément.

Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 peut être vu comme le symbole d’une révolte contre un système patriarcal qui minimise, ignore, et même légitimise les violences de genre. Il est un acte de bravoure, surtout pour les femmes qui risquaient leur vie en venant témoigner. Il est aussi une déclaration d’indépendance face à une justice qui échoue à reconnaître et à traiter les violences. Il a mis en lumière les failles du droit traditionnel et a ouvert un espace où les voix des victimes pouvaient enfin être mises en avant, sans dénégation de leurs dires. En son cœur, le concept de sororité prend vie, transcendant les divisions individuelles pour créer un espace commun de soutien et de résistance. En permettant aux femmes de partager leurs expériences de manière collective, de se soutenir mutuellement et de créer un front uni contre les injustices, il a permis aux participantes d’expérimenter que la sororité génère non seulement un soutien émotionnel, mais représente aussi un véritable levier de changement. Cet évènement a mis en évidence que la lutte contre les violences de genre est plus forte et plus efficace par la création de réseaux de soutien robustes et la mobilisation collective.

Cette rencontre internationale est également un acte de réinvention de la justice. En plaçant les victimes au centre de la procédure, elle défie les normes établies, démontrant que la justice ne doit pas se limiter à la punition des agresseurs, mais doit également inclure la reconnaissance des victimes, de leurs récits, de la singularité des expériences des violences de genre. Cette approche met en lumière une vérité fondamentale : la justice véritable doit être construite autour de la voix des victimes, et non pas seulement autour des procédures légales. Cette initiative a dessiné une réponse audacieuse à un système qui, souvent, préfère rester aveugle aux violences de genre et aux inégalités qu'il perpétue.

Dans la continuité du Tribunal, les mouvements contemporains tels que #MeToo et #BalanceTonPorc incarnent cette même dynamique de solidarité et de critique des normes patriarcales, lesquelles favorisent la perpétuation de crimes sexistes, racistes et/ou classistes et le silence autour de ceux-ci. Ils rappellent que les défis soulevés en 1976 restent d'une actualité brûlante, et que les luttes pour les droits des femmes* doivent s'ancrer dans une reconnaissance et une compréhension profonde de notre Histoire et des militantes qui ont mené ces luttes.

Cette analyse nous rappelle que la transformation sociale et juridique commence par la reconnaissance des injustices et par l’union des forces, d’hier et d’aujourd’hui, pour les combattre. Les militantes d’hier nous ont légué un trésor inestimable de savoir et de revendications, expertisées, documentées, étudiées. Un héritage qui mérite une écoute attentive. Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 est le témoin d'une vision avant-gardiste, un cri de révolte contre un système juridique violent. Ce que certain·es considèrent parfois aujourd'hui comme des revendications novatrices, telles que le terme "féminicide", n'est en réalité que la continuation des combats menés par celles et ceux qui nous ont précédées, des vérités déjà exprimées il y a près de 50 ans et ignorées. Ainsi, le chemin vers la justice sociale est parsemé des enseignements de celles et ceux qui ont lutté avant nous ; la sororité, en tant que levier de changement, continue de se nourrir de cette histoire, nous rappelant que chaque victoire passée est un fondement pour notre action actuelle.

Cette transmission de l’histoire des mouvements féministes est essentielle et le CVFE estime devoir contribuer à ce travail. Dans l’édition augmentée des actes du Tribunal, Mylène le Goff écrit : « Il fallait permettre l’accès aux actes du Tribunal à tous·tes […] dans l’optique de relier le passé au présent[53]. » Notre travail d’Education Permanente consiste notamment à visibiliser des actions de transformation et des pratiques alternatives telles que celle-ci, en particulier dans le domaine juridique qui est essentiel dans le combat mené par le CVFE aux côtés des victimes.

Notes

[1] Le Goff M. (dir.), Édition augmentée des actes du Tribunal International des Crimes contre les Femmes, Université des femmes, Collection « Agirs féministes »; n°8, 2024, 531 p.

[2] Création des refuges de Bruxelles, La Louvière et Liège (CVFE) en 1978 et 1979.

[3] Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). (2020). GREVIO - Rapport d’évaluation de référence Belgique, 5.

[4] Collignon, N. (2019). Le rapport alternatif sur la convention d’Istanbul : un outil à mettre entre toutes les mains. Dans Chronique Féministe (No 123), 44.

[5] Ibid.

[6] Collignon, N. (2019). Le rapport alternatif sur la convention d’Istanbul : un outil à mettre entre toutes les mains. Dans Chronique Féministe (No 123), 45.

[7] Renversé. (2018, 17 janvier). Le privilège de la neutralité, un outil de domination. Renversé. https://renverse.co/analyses/Le-privilege-de-la-neutralite-un-outil-de-domination-1363

[8] Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). (2020). GREVIO - Rapport d’évaluation de référence Belgique, 15.

[9] Comité des Parties - Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). (2024). Réponse de la BELGIQUE au formulaire de rapport sur la mise en œuvre de la recommandation du Comité des parties adoptée le 15 décembre 2020, 34.

[10] Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). (2020). GREVIO - Rapport d’évaluation de référence Belgique, 77.

[11] Bachir, H. (2021). PLAN D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 2021-2025 AXES STRATÉGIQUES ET MESURES CLÉS. Dans IEFH - Institut Pour L’Égalité des Femmes et des Hommes, 19.

[12] On dénombre dans les thèmes dénoncés comme violence de genre : la maternité forcée, non-maternité forcée, stérilisation forcée, la violation des droits des mères célibataires, la persécution des non-vierges, la persécution des mères célibataires, les crimes perpétrés par la profession médicale, les violences gynécologiques et obstétricales, l’hétérosexualité obligatoire et la persécution des lesbiennes, les crimes au sein de la famille, les violences économiques, la double oppression des femmes racisées, la double oppression des femmes immigrées, la double oppression des femmes issues de minorités religieuses, les agressions sexistes et sexuelles, le viol, les violences conjugales, les féminicides, l’incarcération forcée en hôpital psychiatrique, le mariage forcé, la castration des femmes (la clitoridectomie, l’excision et l’infibulation), la torture de femmes à des fins politiques, le traitement brutal des femmes en prison, l’objectivation sexuelle des femmes, la prostitution, la pornographie.

[13] E. H. Russell, D. (1975). The Politics of Rape : The Victim’s perspective. Stein and Day.

[14] Horton, L. (1976). Introduction. Les Cahiers du GRIF, 14(1), 83‑86. https://doi.org/10.3406/grif.1976.1135

[15] Chemin, A. (2023, 8 mars). « Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 laisse déjà apparaître l’aspect systémique des violences faites aux femmes » . Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/08/le-tribunal-international-des-crimes-contre-les-femmes-de-1976-laisse-deja-apparaitre-l-aspect-systemique-des-violences-faites-aux-femmes_6164644_3232.html

[16] La Belgique, comme d’autres pays membres de l’ONU pénalise toujours l'avortement en 1975. Le code pénal de 1967 est toujours en vigueur et prévoit que celle qui désobéi à la loi s'expose à une peine de prison de deux à cinq ans, que ce soit ou la femme qui avorte volontairement ou la personne qui pratique l’avortement.Toute personne qui aide une femme à se faire avorter est également passible de sanctions légales.

[17] Horton, L. (1976b). Introduction. Les Cahiers du GRIF, 14(1), 83. https://doi.org/10.3406/grif.1976.1135

[18] Russell, D., & Nicole, Van de Ven. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Dans Diana Russell. RUSSELL PUBLICATIONS, 5.

[19] Regard sur les activités du Tribunal Russell sur la (. . .). (s. d.). Justice-en-ligne. https://www.justice-en-ligne.be/Regard-sur-les-activites-du

[20] Horton, L. (1976b). Introduction. Les Cahiers du GRIF, 14(1), 83. https://doi.org/10.3406/grif.1976.1135

[21] Russell, D., & Nicole, Van de Ven. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Dans Diana Russell. RUSSELL PUBLICATIONS, 7.

[22] Russell, D., & Nicole, Van de Ven. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Dans Diana Russell. RUSSELL PUBLICATIONS, 5.

[23] Charpenel, M. (2016). Les groupes de parole ou la triple concrétisation de l’utopie féministe. Education et Sociétés, n° 37(1), 15. https://doi.org/10.3917/es.037.0015

[24] Zimmer, H. (2023, 24 octobre). 40 ans avant # MeToo, un tribunal des crimes contre les femmes. La Déferlante. https://revueladeferlante.fr/40-ans-avant-metoo-un-tribunal-des-crimes-contre-les-femmes/

[25] Giacinti, M. (2023). Le Tribunal international des crimes contre les femmes (mars 1976). Cahiers du Genre, n° 73(2), 88. https://doi.org/10.3917/cdge.073.0085

[26] Rensonnet, J. (2023, 8 mars). En 1976, Bruxelles a eu son # MeToo : 3 militantes se souviennent du Tribunal International des Crimes contre. . . DHnet. https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/2023/03/08/en-1976-bruxelles-a-eu-son-metoo-3-militantes-se-souviennent-du-tribunal-international-des-crimes-contre-les-femmes-et-ses-2000-participantes-SJ6EHA52HNEAHCWKLKJ4OVBK4I

[27] Russell, D., & Nicole, Van de Ven. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Dans Diana Russell. RUSSELL PUBLICATIONS, 7.

[28] Horton, L. (1976a). Introduction. Les Cahiers du GRIF, 14(1), 84. https://doi.org/10.3406/grif.1976.1135

[29] Horton, L. (1976c). Introduction. Les Cahiers du GRIF, 14(1), 86. https://doi.org/10.3406/grif.1976.1135

[30] Damois, A. (2022, 17 octobre). Le tribunal international des crimes contre les femmes (1976). Causons Féminisme. https://causonsfeminisme.com/2022/10/17/le-tribunal-international-des-crimes-contre-les-femmes/

[31] Chemin, A. (2023, mars 8). « Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 laisse déjà apparaître l’aspect systémique des violences faites aux femmes » . Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/08/le-tribunal-international-des-crimes-contre-les-femmes-de-1976-laisse-deja-apparaitre-l-aspect-systemique-des-violences-faites-aux-femmes_6164644_3232.html

[32] Cabanes, V. (2022, 3 octobre). Les tribunaux d’opinion : faux procès, vrais débats - Revue Silence. https://www.revuesilence.net/numeros/478-Quand-l-ecologie-s-empare-du-droit/les-tribunaux-d-opinion-faux-proces-vrais-debats

[33] Damois, A. (2022, octobre 17). Le tribunal international des crimes contre les femmes (1976). Causons Féminisme. https://causonsfeminisme.com/2022/10/17/le-tribunal-international-des-crimes-contre-les-femmes/

[34] Russell, D. E. H., & Van de Ven, N. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Russell Publications, 176.

[35] Hall, R. J. (2014). Feminist Strategies to End Violence Against Women. Dans Oxford University Press eBooks. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199943494.013.005

[36] Saas, C. (2015). L’appréhension des violences sexuelles par le droit ou la reproduction des stéréotypes de genre par les acteurs pénaux. Revue des Droits de L’homme, 8. https://doi.org/10.4000/revdh.1696

[37] De Gasquet, B. (2012). Catharine MacKinnon, féministe systématique. Raisons Politiques, n° 46(2), 95‑99. https://doi.org/10.3917/rai.046.0095

[38] Larousse, É. (s. d.). Définitions : légalisme - Dictionnaire de français Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9galisme/46558

[39] Jackson, E. (1992). Catharine MacKinnon and Feminist Jurisprudence : A Critical Appraisal. https://www.semanticscholar.org/paper/Catharine-MacKinnon-and-Feminist-Jurisprudence%3A-A-Jackson/dd16856bd859bf0ea720f6879421fa3895aa1362

[40] Fletcher, R. (2002, 1 février). Feminist legal theory. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610988

[41] Bracke, S., De la Bellacasa, M. P., & Clair, I. (2013). Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines. Cahiers du Genre, n° 54(1), 45‑66. https://doi.org/10.3917/cdge.054.0045

[42] GenEre. (2018). Épistémologies du genre : croisements des disciplines, intersections des rapports de domination.

[43] VéDie, L. (2020). Une lutte à soi. La politique en première personne des féministes des années 1970. Nouvelles Questions Féministes, Vol. 39(1), 16‑32. https://doi.org/10.3917/nqf.391.0016

[44] Parini, L. (2009). Elsa Dorlin : Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe. Nouvelles Questions Féministes, 28(1), 129.

[45] Parini, L. (2009). Elsa Dorlin : Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe. Nouvelles Questions Féministes, 28(1), 129.

[46] En 1974, deux belges, Anne Tonglet et sa compagne, Araceli Castellano, furent victimes d'un viol collectif à résonnance lesbophobe dans les calanques de Marseille. Initialement, le parquet traita l'affaire comme un délit mineur, la confiant au tribunal correctionnel. Anne Tonglet a ensuite témoigné devant le Tribunal international des crimes contre les femmes. Ce témoignage a généré une vague de soutien financier, permettant de couvrir les frais de leur procès avec le soutien précieux de leur nouvelle avocate, Gisèle Halimi. En 1980, lors du jugement de leur affaire aux assises, le président de la cour d’Aix-en-Provence reçut des centaines de lettres plaidant pour la reconnaissance du viol en tant que crime. C’est cette affaire qui rendra le viol au rang de crime dans le droit français.

[47] Sand, L. C. G. (2019, 9 février). Après # MeToo, la sororité comme moteur du féminisme. Libération. https://www.liberation.fr/debats/2019/02/09/apres-metoo-la-sororite-comme-moteur-du-feminisme_1708141/

[48] Albenga, V., & Dagorn, J. (2019). Après # MeToo : Réappropriation de la sororité et résistances pratiques d’étudiantes françaises. Mouvements, n° 99(3), 75‑84. https://doi.org/10.3917/mouv.099.0075

[49] Moalic, A.-S. (2022, 8 mars). « La liberté naît du collectif » , l’appel à la sororité d’Anne-Sarah Moalic. Fémininbio.

[50] Russell, D. E. H., & Van de Ven, N. (1990). Crimes Against Women : Proceedings of the International Tribunal. Russell Publications, 10.

[51] Sous le développement, le genre. (2015). Dans IRD Éditions eBooks. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.8756

[52] Sand, L. C. G. (2019, février 9). Après # MeToo, la sororité comme moteur du féminisme. Libération. https://www.liberation.fr/debats/2019/02/09/apres-metoo-la-sororite-comme-moteur-du-feminisme_1708141/

[53] Le Goff M. (dir.), Édition augmentée des actes du Tribunal International des Crimes contre les Femmes, Université des femmes, Collection « Agirs féministes »; n°8, 2024, p. 29.

Pour citer cette analyse

Victoria Gilles, Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 : une critique toujours actuelle de notre système juridique, Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE asbl), novembre 2024.

Contact CVFE :

Avec le soutien du Service de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.